par Yann Rivallain

Bernez Tangi est sans doute le poète d’expression bretonne le plus charismatique de sa génération. Il fascine ceux qui voient en lui une sorte de barde errant à la lisière du nouveau siècle. Un poète total, exalté par un imaginaire qui puise tout autant dans la terre bretonne qu’à la source d’horizons plus lointains. Mais derrière le poète, le chanteur et le peintre se devine aussi une âme sensible, profonde et préoccupée qui ne se livre tout à fait qu’en poésie.

Une silhouette ? Celle d’un barde sans doute. Un regard ? Celui vif et perçant d’un sâdhu indien. Un âge ? Comme Merlin, il semble déjouer le cycle du temps. L’enfant « né entre l’if et le chêne », « après Hiroshima et Yalta » ne semble ne jamais avoir lâché la main de l’homme qui m’ouvre la porte d’un petit penty près de Spézet. Une voix ? Celle d’un bluesman de Chicago ou d’un oracle antique : fascinante, impressionnante et pourtant rassurante. Lorsque Bernez Tangi est en vue, on s’inquiète moins de la survie de l’âme bretonne. Parce qu’il y a la langue, celle dans laquelle il s’exprime, chante et écrit, parce qu’il y a une manière aussi : une recherche de simplicité, une économie de mots, une bienveillance discrète et une loyauté qu’on devine à toute épreuve. Viennent ensuite la sensibilité, la modestie, l’érudition, une part de féminité assumée, lorsqu’on a eu la chance de faire quelques pas en sa compagnie sur la piste des mots ou d’un ancien toull-noz de Spézet.

Paradoxalement, Bernez Tangi est un des auteurs en langue bretonne les plus accessibles. Qui ne comprend pas le breton restera difficilement insensible à sa manière d’occuper la scène, à coups de riffs, de rimes et de silences bien sentis. Ni à son talent pour se lire, tantôt avec gravité, tantôt avec une puissance et une fièvre torrentielles. « Pour moi, les voyelles sont la mélodie et les consonnes, les percussions », explique le poète, déjà célèbre pour avoir formé avec quelques compères, dont Denez Abernot et Bob Simon, le premier groupe entièrement dédié au rock en breton de l’histoire, Storlok. C’est en leur compagnie qu’il a chaussé, en 1976, les sabots électriques imaginés par Denez Abernot. Au fil des ans, des concerts et des recueils, leur empreinte s’est faite plus dense, au point de marquer durablement le paysage culturel breton.

Morlaix 73

Bernez Tangi n’a pas toujours vécu en centre-Bretagne. Ses recueils de poèmes portent la trace de multiples voyages au long cours et son roman, 1973, a une ville, Morlaix, pour décor et personnage principal. Un paysage urbain au cœur d’un monde encore paysan, au carrefour de pays bien marqués, le Léon, le Trégor et la Cornouaille. « Aujourd’hui, c’est une ville sinistrée mais à l’époque où j’y vivais, c’était une ville ouvrière et commerciale importante. » Bernez est né à deux pas, en 1949, à Carantec. « On y comptait encore 20 % de bretonnants, cela n’avait rien à voir avec la station balnéaire d’aujourd’hui. C’était un endroit encore très rural. » Pourtant, c’est en français que ses parents instituteurs élèvent Bernez et son frère. « J’ai vécu la cassure linguistique des années 50. Mes parents n’étaient pourtant pas contre. Dans la cour d’école à Santec, ils laissaient les enfants parler en breton entre eux. Ma mère a même enseigné le breton en primaire et l’histoire de Bretagne. » Contraints à faire de nombreux séjours à Paris pour soigner une tuberculose, sa mère confie souvent l’enfant à son oncle et sa tante. « Ils vivaient dans une ferme des années 50 où tout se faisait en breton. Côté maternel, ma famille était aussi paysanne, de Berrien. Mon frère Lan a passé beaucoup de temps là-bas. Quand j’étais étudiant à Rennes, je me suis mis à étudier le breton et à l’écrire. Pour moi, les différences de dialectes et l’écriture normalisée n’ont jamais été un obstacle. C’est un faux problème. Lorsque mon oncle léonard venait voir les parents de ma mère à Berrien, ils n’avaient aucun problème pour communiquer en breton. En fait, la dialectisation s’est renforcée après la guerre. Je pense qu’on a aussi besoin d’une langue classique qui ne soit pas pittoresque ».

Si les poèmes et chansons de Bernez Tangi fourmillent déjà de références à son enfance, y compris son célèbre Emgann Kergidu, son roman, 1973 est plus ouvertement autobiographique. Même si c’est à un personnage féminin, Fantig, qu’il fait appel pour se livrer, tout en conservant un certain recul. « 1973 correspond au moment où les effets de 1968 ont vraiment commencé à se faire sentir pour les jeunes. Ils ont envahi la ville et sont devenus visibles. » Certains sont aussi animés par une furieuse envie de désobéir aux injonctions de leurs aînés grisés par les premières réussites du modèle agricole qui se met alors en place et que Bernez et ses amis de Storlok raillent déjà dans la chanson Kastell Rock.

1973 est un livre important pour comprendre l’état d’esprit d’une certaine jeunesse bretonne, à la fois attachée à ses racines rurales et de plus en plus urbaine, instruite et politisée. « Dans les années 50, on entendait sans cesse parler de politique. Je me souviens que mon parrain m’a demandé à douze ans ce que je pensais des tensions à la frontière sino-soviétique ! ». Un épisode relaté dans le très beau poème au nom de fable, « An azen hag an ejen. » Un cocktail social et politique explosif – parfois au sens littéral – et qui donne une ambiance particulière aux années 70. Elles verront émerger une pléthore d’artistes, militants et personnages hors du commun dont fait partie Bernez Tangi.

À travers le personnage de Fantig, 1973 décrit aussi les prémices d’un trouble bipolaire qui l’affectera pendant une vingtaine d’années. Ses crises et ses nombreux internements sont évoqués dans certains de ses poèmes ou chansons les plus marquants comme « Diwall Hospital », « Rod an avelioù » ou « HP blues ». Une maladie sur laquelle il n’hésite pas à s’exprimer et qu’il relie aux difficultés de se situer dans une société déjà malade dans les années 1960. « Beaucoup de gens ont essayé de s’opposer à cette société liberticide, à l’ordre imposé, qui n’a d’ailleurs cessé de se renforcer. Mais les plus fragiles pouvaient se perdre dans cette lutte. » Dix-neuf ans après son dernier séjour à l’hôpital psychiatrique, Bernez avoue à demi-mots ressentir une certaine nostalgie en pensant au sentiment de liberté, d’hyper-acuité et à la créativité intense qui accompagnait les cycles d’euphories associés à son trouble. Avant d’ajouter que les périodes de dépression étaient lourdes à porter, pour lui et sa compagne Olwenn et ses enfants, Brendan, Branwenn et Gwion, qu’on croise au détour de plusieurs poèmes intimistes, dont les très émouvants « Edon o c’hortoz ac’hanout » ou « Branwenn ». 1973 contient aussi les ingrédients qui traversent son œuvre : la fête, le désir, l’irrévérence, la révolte face à l’injustice et un humour qui frise la provocation. On en prendra la mesure en se délectant des pages où Fantig, prise dans un embouteillage monstre au pied du Roc’h Trédudon, causé par la destruction de l’antenne de télévision qui s’y dressait, relève sa jupe et entreprend de se caresser. Jusqu’à l’explosion finale…

Du diplomate…

C’est aussi de Morlaix que partira Bernez Tangi à la découverte du monde, à l’occasion de voyages au long cours. Son itinéraire, jalonné de poèmes disséminés dans son œuvre, le mène à travers l’Europe de l’Est en auto-stop. Il traverse ensuite l’Amérique, travaille auprès de jeunes au Mexique, découvre les États-Unis, le Québec. Il repart bientôt pour l’Afghanistan par l’entremise d’un chauffeur routier, parcourt la Turquie, l’Iran et l’Asie. Il ira aussi en Afrique. En Tunisie, on le croise comme assistant sur le tournage de La folle de Toujane de Réné Vautier. Il en profite pour pousser jusqu’en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal. « Je voulais fuir les touristes à Carantec ! plaisante-t-il. Au début c’était des voyages au sens romantique, je voulais faire des expériences, me frotter à toutes sortes de pays, d’hommes et de femmes. La connaissance de la civilisation rurale bretonne m’a aidé dans mes voyages. Je comprenais très bien les Africains : nous n’avons eu l’eau courante à Berrien qu’en 72 ! Ensuite je me suis pris au jeu et j’ai beaucoup appris. J’aurais aimé être diplomate, j’avais un goût pour les relations humaines et internationales ».

Roy Eales, un poète anglais qui vit en Bretagne depuis une trentaine d’années connaît bien l’homme et le poète, devenu un ami proche. Il a à maintes reprises accueilli Bernez Tangi aux désormais mythiques soirées de musique et de poésies multilingues du Manoir de Coat-Nizan, dans le Trégor. « De prime abord, Bernez peut sembler énigmatique lorsqu’on le connaît peu. C’est en réalité une personne ouverte, avenante et un véritable intellectuel. Il sait écouter avec attention. Il faut aussi savoir l’écouter, réfléchir et le solliciter pour découvrir le sens de sa pensée. »

À son retour, c’est la route du centre-Bretagne que prendra Bernez Tangi pour lutter contre le désenchantement. « Quand j’étais petit, chez les parents de ma mère, à Berrien, on vivait en autarcie, comme au xixe siècle, il n’y avait pas d’argent, juste des tickets pour le pain. Ils vendaient simplement un veau de temps en temps. Ça a eu un gros impact sur moi, j’ai compris qu’une autre société, non dominée par l’argent, était possible. Ce n’était pas par nostalgie mais j’avais la volonté de revenir à Berrien, le rêve de tout quitter, de vivre avec une vache et quelques animaux. C’était le rêve de 68 bien sûr. Mais le village s’est effondré et cette société a disparu. Des gens d’ailleurs sont venus s’installer mais ils ne comprenaient rien à ce monde. » Cet univers en déroute est aussi abordé dans nombre de ses poèmes. Citons parmi eux, le très sombre « Karnel ar vro » dans son recueil Dastumadeg an anaon. Aussi nourri par la civilisation rurale qu’il soit, Bernez Tangi n’est pas de ceux qui la chercheront toujours au détour d’un chemin creux. « Beaucoup d’amis de l’époque ont déserté, certains sont devenus des républicains extrémistes et hyper centralisateurs. Moi je suis resté, car au fond c’est l’humain qui compte, la société se modifie mais les hommes et les femmes d’ici restent et continuent à vivre. Leur richesse est intérieure. Je vis à Spézet depuis 25 ans, c’est un bourg très accessible, avec une vie associative très importante, même si ce n’est plus le “Las Vegas breton” d’hier. Ici, on ne vous fait pas sentir que vous êtes étranger ».

…à l’artiste engagé

Ceux qui assistent à ses lectures de poésie, même sans pouvoir en saisir le sens, sont frappés par l’énergie vocale et corporelle mise en œuvre pour déclamer des textes parfois sidérants comme son « Patrom Sillabus » : huit minutes de jaillissements de mots mystérieux, dans des langues qui le sont elles aussi plus ou moins et qui font place au silence après un dernier cri : Hiroshima… ! Un poème fleuve qui est venu au poète en rêve et qu’il a aussitôt consigné au milieu de la nuit. C’est ainsi que naissent partie de ses textes. La plupart sont cependant captés à la volée, dans les pages d’un petit carnet lors d’une balade ou sur un coin de table de bistrot. Son engagement moral transparaît lui aussi à travers certains textes qui s’attaquent à la violence, physique et politique, à l’injustice ou au mépris pour les plus faibles. Plusieurs poèmes sombres évoquent aussi le suicide, le viol ou la guerre. On y croise par exemple Bobby Sands et les prisonniers de la prison de Long Kesh en Irlande du Nord. « Ma position de Breton en France me rend forcément sensible aux questions politiques. Mais sur la poésie engagée et les textes comme « Marv eo Jorj jackson », j’ai reculé un peu car un texte engagé vieillit très mal. En revanche, sur la question du centralisme français, qui est pour moi une catastrophe, je n’ai jamais baissé la garde. Les voyages m’ont montré ce qui était possible et la vraie nature du système jacobin. » Pour exprimer sa colère, Bernez Tangi ne manque pas de courage. En 2001, il refuse le prix Du-mañ du-se, que France 3 Bretagne souhaite attribuer à son livre Rod an Avelioù, afin de protester contre la place dérisoire accordée au breton sur l’antenne publique. En 2012, nominé aux prix du breton, il remercie France 3 Bretagne mais se fend d’une nouvelle chanson diffusée en vidéo sur internet, « Gwerz ar skinwel e Breizh », la gwerz de la télé en Bretagne, pour dénoncer, chiffres à l’appui, « la place pitoyable de notre langue à la télévision ». « Le peu de breton sur la télé publique est un scandale, estime-t-il aujourd’hui encore. Il y a une heure par semaine alors qu’il en faudrait trente ! Le breton continue d’être considéré comme un ghetto à la télévision régionale. Quand on compare avec le pays de Galles c’est catastrophique. Il y a certes eu un changement de mentalité, on est passé d’une vision négative à une vision positive de la langue, mais les gens ne la parlent plus. La situation est assez catastrophique ».

Diabarzh, la vie intérieure

C’est en Irlande, dans un camp de jeunes travailleurs que Bernez Tangi a écrit son premier poème, à l’âge de 19 ans. « J’aimais la poésie. C’est venu comme ça, pour transmettre une émotion. J’ai continué, notamment pendant mes “incarcérations” à l’hôpital. Pour moi, l’écriture est une forme discursive pour exprimer ma vie intérieure. Je le faisais pour moi mais après un retour de l’hôpital, en 75, j’ai envoyé des textes à Per Denez à Rennes. Il m’a répondu aussitôt qu’il allait les publier dans la revue Skrid. J’ai continué à envoyer mes textes à Skrid pendant dix ans. Ils ont aussi publié mon premier recueil, Fulennoù an tantad, en 1987. J’écris en breton par besoin. L’écriture en breton est plus charnelle pour moi. Alors que le français va plus vers l’intellectuel. Il y a aussi des mots intraduisibles en français, que je ne trouve qu’en breton. J’ai mis longtemps avant de publier Chien de feu, un recueil de textes traduits en français. »

Pourtant, la poésie de Bernez Tangi a souvent quitté les rivages du breton et de la Bretagne par le biais de nombreuses traductions. En partant du breton, Ólöf Pétursdóttir a traduit et publié Rod an avelioù en islandais. Bernez s’est aussi produit dans des festivals de poésie en Allemagne et en Pologne par exemple. On trouve des traductions de ses textes dans une douzaine de langues, dont le galicien, le polonais, le serbo-croate, le lituanien, l’italien, l’allemand, l’anglais ou le tchouvache.

« À l’étranger, la poésie bretonne et surtout en breton est recherchée. Le public sait qu’ici, elle occupe une place particulière, comme au pays de Galles, en Pologne ou en Irlande, estime Bernez Tangi. Tous les grands écrivains bretons ont aussi écrit de la poésie. D’ailleurs, les livres de poésie en breton se vendent mieux en breton qu’en français ». Bernez Tangi a d’ailleurs reçu, dès 1987, le prestigieux prix Imram décerné par la maison internationale des poètes et des écrivains de Saint-Malo, pour son œuvre en langue bretonne. Certains de ses textes voyagent aussi par le biais d’artistes bretons, comme Nolwenn Korbell qui a adapté le très beau « Plac’h ar gwele kloz » dans lequel Bernez montre son habileté à évoquer l’intimité du couple, avec poésie et humour. Citons aussi Brieg Guervenno avec « Hirnez », Dom Duff ou encore Denez Prigent avec son interprétation très connue du poème « Plac’h Landelo ».

On peut voir dans l’écriture poétique riche de Bernez Tangi une sorte de néo-symbolisme breton. Les références à la matière de Bretagne et à la littérature orale sont nombreuses, des animaux thérianthropes aux légendes mythiques comme celle de la ville d’Ys. La nature est omniprésente, comme un grand théâtre dans lequel l’Homme met en scène sa vie intérieure, ses rêves et ses tourments, trébuche, s’émerveille, s’enflamme, cède à ses pulsions, se questionne et replonge. L’amour, parfois cru, souvent charnel, mais aussi la mort, le temps ou l’enfance sont très présents. Expressionnistes pour leur liberté, leur côté brut et leur intériorité, ses textes sont parfois marqués par les rêves et la folie surréaliste. La plupart sont loin d’être impénétrables. Ils nous parlent aussi bien des premiers frissons de deux enfants, que de la mort de Jean Seberg, d’un livre de Patti Smith, de deux amants dans Berlin, le soir de la chute du mur ou d’une figure familière croisée dans un hameau breton. D’autres cependant sont plus difficiles à éprouver, lorsque les mots éclatent et se dispersent sur la page, gonflant leurs torses en lourdes majuscules. On jure alors qu’on les entend hurler « Teil evit ar preder eo al libido ! »*. C’est cette même énergie brute, haute en couleurs et en images, qui habite la plupart des toiles que peint Bernez Tangi, peu exposées jusqu’ici et qui illustrent ses disques et ouvrages.

« Bernez Tangi est un poète au talent extraordinaire, sensible et observateur, estime Roy Eales. Il ne le doit qu’à lui-même et à sa connaissance profonde de la Bretagne, des écrivains, des poètes et du monde. Il ne fait aucun doute qu’il serait un homme plus heureux si la Bretagne se trouvait à la place qu’elle mérite selon lui, en particulier politique. On ressent aussi chez lui le doute qui afflige tant d’artistes, poètes, peintres, écrivains ou musiciens : savons-nous ce que nous faisons ? Est-ce que cela intéresse quiconque ? En ai-je assez dit ? »

Les deux poètes qui ont le plus marqué Bernez Tangi sont Apollinaire et Youenn Gwernig, à qui il a aussi consacré un texte. « En breton, pour moi il est indépassable. Il a révolutionné l’image de la poésie de langue bretonne en la déplaçant dans un cadre urbain et multiculturel, tout en préservant sa saveur et son âme ».

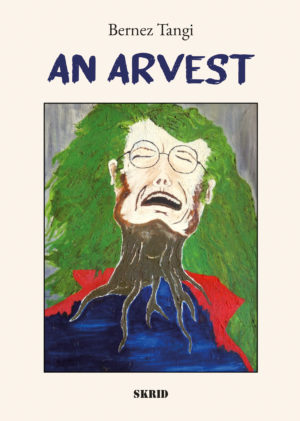

À la veille de la sortie de son prochain recueil, An Arvest, publié par Skrid à l’occasion du Festival du livre, Bernez Tangi constate que son écriture a évolué. « Elle est sans doute moins sous l’emprise du dialecte et de l’oral, elle se “classicise”, devient peut-être moins âpre. Mais le fond et les thèmes restent les mêmes. La société est de plus en plus oppressive et soumise au politiquement correct. Ce qui, j’en ai peur, n’est pas le cas de mon prochain recueil. Le créateur en vient à se censurer lui-même. Cela va à l’encontre de la liberté générale. »

Pour découvrir et apprécier l’œuvre de Bernez Tangi, le mieux est encore d’apprendre le breton. À défaut, ses deux disques en solo, Eured an diaoul et Lapous an tan sont incontournables, tout comme Chien de feu, son recueil en français, accompagné d’un CD avec dix-huit textes lus dans leur version originale. On peut aussi découvrir des nouveaux textes et le blues breton de Bernez Tangi sur les deux albums du groupe Pempbiz, une réincarnation contemporaine d’une partie des mythiques Storlok. Bernez Tangi se produira aussi en compagnie du talentueux accordéoniste Alan Madec à l’espace Glenmor pendant le Festival du livre. Un duo d’artistes hypersensibles, mus par des voix intérieures puissantes dont on a entrevu toute l’intensité lors d’un récital d’une beauté rare, donné au Spot à Spézet fin septembre.

« Le son est primordial, assène-t-il. Mes poèmes doivent être lus à haute voix. En breton, l’importance qu’on donne à l’accent est déterminante pour la musicalité de la langue. La poésie doit être dite, comme chez les Grecs. Je lis toujours mes poèmes à haute voix, ils doivent sonner. Le breton n’est pas un obstacle, les gens qui écoutent de la musique en anglais ne comprennent souvent rien mais ressentent les émotions. L’écriture n’est pas le plus important, c’est l’expression des émotions qui compte ».

Bernez Tangi se produira au Festival du livre en Bretagne pour une lecture slam de textes choisis, en langue bretonne, qu’il traduira à chaque fois en français.

Il sera accompagné pour l’occasion par la musique et les ambiances sonores de l’accordéoniste Alan Madeg.

Un duo d’artistes hypersensibles, mus par des voix intérieures puissantes.

Samedi 24 octobre à 14h au Cinéma « Le Grand Bleu »