Par Myriam GRABA, Docteur en écologie, Présidente de l’Union des Femmes Kabyles

Dans la société kabyle, les femmes se dressent comme des piliers inébranlables, soutenant à la fois le foyer et la mémoire collective. Elles incarnent les gardiennes de l’identité, les passeuses de la langue maternelle aux sonorités douces et profondes qui bercent, façonnent, et enracinent les âmes. D’ailleurs une ‘’ femme kabyle’’ se dit ‘’Taqvaylit ‘’, un mot dense de sens qui englobe aussi la langue, l’identité et le code d’honneur propre à la culture kabyle.

Les femmes Kabyles préservent les traditions et les savoirs anciens, liés à la terre, au ciel et aux plantes. Elles transmettent un héritage vivant, fait de mémoire, sagesse, spiritualité et beauté. Et s’il est une figure féminine qui incarne avec éclat cette fonction de transmission, c’est bien celle de Tamghart, la vieille aux mains marquées par le temps et au regard habité de siècles d’expérience. Les plus jeunes se tournent vers elle avec respect, recherchant ses conseils, car en elle se concentrent la mémoire du passé et la force tranquille qui permet au présent de durer.

Célébration de Anzar (dieu amazigh de la pluie)par la chorale Tiliwa, chorale féminine kabyle fondée en 2010 près de Paris. Tiliwa œuvre à la transmission des chants traditionnels en proposant entre autres des ateliers pour faire vivre ce patrimoine.

Femmes kabyles, gardiennes de la culture, pionnières de la musique et de la littérature :

Mémoire chantée d’un peuple

Chez les femmes kabyles, la culture se vit, se chante, et se transmet. La robe kabyle, fièrement portée, incarne mémoire, identité, résistance et joie à travers chaque ruban coloré qui la compose. Et dans les cercles intimes ou lors des fêtes, le achewiq (Chant poétique traditionnel), souvent réservé aux femmes, s’élève comme un souffle poétique et libre.

Mais certaines ont porté cette voix plus loin encore.

Dans les années 1950, sous colonisation française, des femmes osent franchir les frontières de l’espace domestique pour faire entendre leurs chants sur les ondes et les scènes publiques. Nna Chérifa, audacieuse pionnière, première à chanter en kabyle à la radio, devance les hommes et marque l’histoire culturelle d’un peuple en quête de reconnaissance. Elle sera suivie par Hnifa, voix émouvante de l’exil et des femmes, puis par Djamila, pionnière des chorales féminines radiophoniques. Ces artistes ne se contentaient pas de chanter, elles affirmaient une identité niée, luttaient contre l’arabisation, défiaient les normes sociales et ouvraient la voie aux futures générations, comme, Nouara, Malika Domrane ou Djura.

Ces icones ont transmis bien plus que des mélodies : un souffle d’émancipation, une langue menacée, une dignité debout.

De la mémoire orale à la plume engagée

La littérature kabyle puise ses racines dans les voix des mères et grand-mères, à travers proverbes, berceuses et récits d’amour et de résistance, transmis oralement.

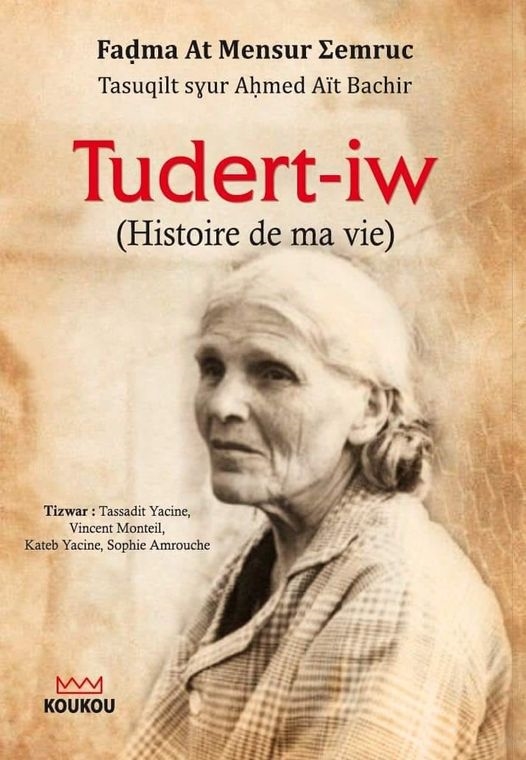

Fadhma At Mansour Σemruc, mère de Jean et Taos Amrouche, fut l’une des premières à faire entendre cette voix sur le papier. Dans Histoire de ma vie, elle livre un témoignage unique, mêlant tradition kabyle, foi chrétienne, quête d’émancipation, entre autobiographie intime et regard ethnographique sur son peuple.

Couverture de la traduction de Tudert-iw (Histoire de ma vie) de Fadma At Mensur Σemruc transcrit en kabyle et traduit par Ahmed Aït Bachir.

Sa fille Taos Amrouche, première romancière francophone d’Afrique du Nord avec Jacinthe noire, explore exil, foi et langue. Elle écrivait et chantait : sa voix porte les achewiq, entre douleur, fierté, amour et critique sociale, perpétuant l’héritage kabyle avec force et sensibilité.

Peu à peu, des femmes s’affirment en écrivant en kabyle. Lynda Koudache, première romancière dans cette langue, rejette le folklore et dans Aâchiw n tmes (Le festin du feu), elle explore identité, mémoire et appartenance, faisant de l’écriture un acte de résistance. Plus récemment, Hafsa Djenadi, en français, et des poétesses comme Dyhia Louise interrogent l’héritage kabyle face à la modernité et à l’exil. Leurs œuvres hybrides mêlent oralité, intimité et luttes féminines contemporaines.

Qu’elles chantent ou écrivent, les femmes kabyles ne se contentent plus de préserver leur culture : elles la réécrivent, l’inventent et la traduisent. Par l’art et la littérature, elles réparent, revendiquent leur fierté et dépassent la relégation historique au privé, donnant une nouvelle vie et voix à leur héritage.

Les femmes kabyles artisanes de l’économie locale au cœur du développement durable

Les femmes kabyles, dépositaires de savoirs ancestraux, occupent une place centrale dans l’économie locale. En cultivant potagers nourriciers et en récoltant les olives, elles perpétuent des pratiques agricoles respectueuses de la terre et des équilibres naturels.

Grâce à leur connaissance précise des cycles naturels, les femmes kabyles protègent faune et flore en préservant les habitats et en cultivant des variétés locales adaptées. Leur méthode, basée sur la polyculture, le recyclage des déchets organiques et la fumigation naturelle, est un modèle de durabilité. Au-delà des champs, elles gèrent les forêts, l’eau et les déchets. Chargées de collecter le bois et l’eau, elles entretiennent une relation équilibrée avec les écosystèmes, évitant la surexploitation des ressources naturelles.

Aujourd’hui encore, elles innovent via des projets de centres de tri et compostage, souvent portés par des associations féminines. Elles participent aussi à des coopératives artisanales et agricoles (tissage, production d’huiles, cosmétiques naturels), valorisant les savoir-faire traditionnels, créant des alternatives durables qui allient protection de l’environnement et autonomie économique locale.

À travers leur savoir-faire et leur lien à la terre, les femmes kabyles incarnent une économie écologique, durable et enracinée. Tradition et avenir s’y entremêlent. Pourtant, elles restent souvent exclues dans les processus décisionnels. Leur pleine participation, aux niveaux local, national et international est cruciale pour renforcer durablement les traditions, les savoirs et la protection de l’environnement.

Figures de mémoire, de résistance et de création, les femmes kabyles incarnent les racines profondes d’une culture toujours vivante. Par la langue, la terre, le chant ou l’écriture, elles transmettent une sagesse ancrée, un rapport au monde fait d’équilibre et de dignité. Longtemps invisibilisées, elles prennent désormais la parole. Présentes dans l’art, l’écologie ou l’économie locale, elles prolongent l’héritage tout en ouvrant des voies nouvelles pour l’avenir.

À travers leurs voix, leurs gestes et leurs paroles, c’est toute l’âme kabyle qui s’exprime. Ce sont elles, sans doute, qui permettent à cette identité de garder ses mots, de nourrir ses rêves et de se réinventer sans cesse.

Azal Belkadi explore l’identité en fusionnant regard féminin, mémoire enfouie et matière terreuse, entre disparition et ancrage symbolique profond

Références :

- Hassina Kherdouci : La chanteuse Kabyle, une voix et une voie, Editions Akili. 2001, Tizi Ouzou ;

- Messaoud, NC : 13 romancières pour un véritable roman féminin d’expression Kabyle, vava-innova.com, 2021/03/08 ;

- Myriam Graba : Le rôle, l’expertise et l'engagement des femmes kabyles dans la conservation et la gestion durable de l’environnement. 1er Forum africain de la conservation « ACF 2024 » de l’Union internationale pour la conservation de la nature IUCN, Juin 2024.

« Femmes et Libertés »

[Table-ronde] Samedi 25 octobre à 15h30

Le Klub

Table ronde dédiée aux combats des femmes pour les libertés. A travers des figures et des parcours de femmes, pour certaines connues et d’autres moins, cette rencontre a pour objectif de mettre en lumière le rôle des femmes dans la lutte pour les libertés et les droits fondamentaux : émancipation, égalité, liberté de conscience, liberté d’expression… Elle sera l’occasion d’échanger sur :

- Le parcours de femmes engagées en Europe mais aussi en Kabylie,

- Les avancées et reculs dans les droits des femmes au cours des dernières décennies : pression sociale et religieuse, marginalisation, violences, …

- Les défis et enjeux contemporains

Intervenantes :

Charlotte Touati : chercheuse à l’Université de Lausanne, est spécialiste des religions et des enjeux géopolitiques en Afrique du Nord et de la Corne de l’Afrique. Lauréate d’un Telly Award pour Remember Tigray, elle présente en avant-première son livre Eritrea’s Gold Rush, révélant le scandale de l’exploitation minière à Tala Hamza en Kabylie.

Florence Bergeaud-Blacker : Titulaire d’un doctorat en Entrepologie, elle a été honorée du titre de chevalier de la legion d’honneur en reconnaissance à ses contributions au discours académique et public en France et au-delà.

Fadila Maaroufi : Doctorante à la faculté de philosophie et sciences sociales à l’université libre de Bruxelles et titulaire d’un master en anthropologie de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.