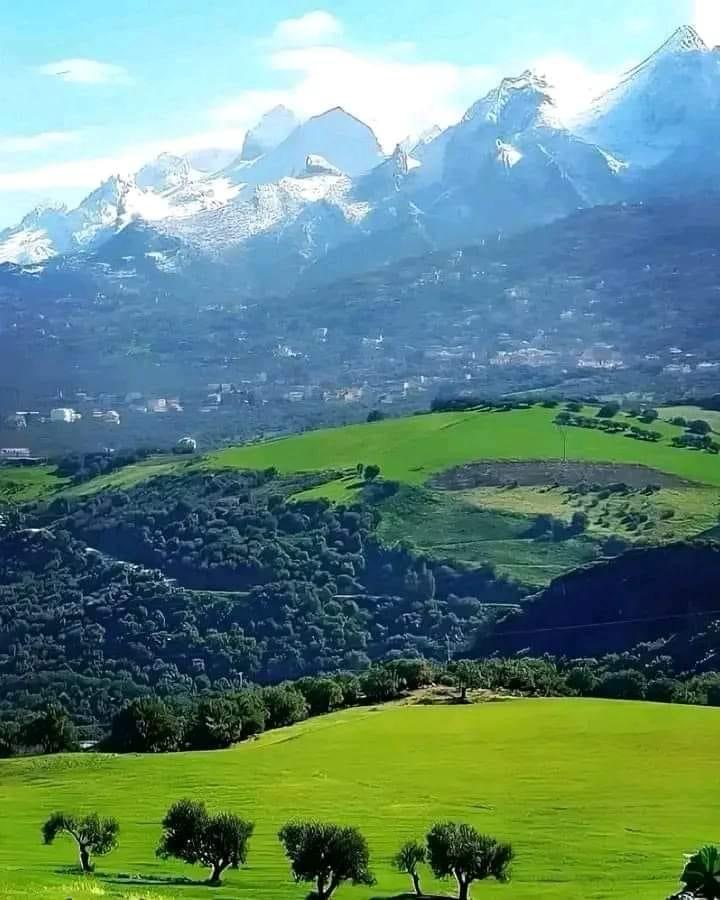

La Kabylie, pays d’Afrique du Nord, a un relief montagneux à l’est et plat à l’ouest. Elle est bordée au nord par la Méditerranée sur près de 300 km et s’enfonce sur plus de 200 km vers le sud. Elle a cinq grandes agglomérations qui sont Tizi-Ouzou, Vgayet (Béjaïa), Sétif, Bordj Bou-Arreridj et Tuvirett (actuelle Bouira). Elle dispose d’un peuplement de 12 millions de Kabyles qui donnent à sa terre une identité forte et distincte, façonnée par une histoire millénaire, une culture riche et une vie politique marquée par son attachement viscéral à sa liberté.

Les Kabyles, d’origine amazighe, forment un peuple qui se démarque de son environnement par sa langue, le kabyle (taqvaylit), ses traditions ancestrales et sa résistance farouche face aux différents envahisseurs. Malgré l’islam syncrétique majoritaire, la laïcité y est de rigueur. Celle-ci lui a permis de préserver la liberté de conscience et une tolérance religieuse rare autour de lui. Le retour au christianisme a pris une telle ampleur ces quarante dernières années que les autorités algériennes qui oppriment le peuple kabyle depuis 1963 en sont venues à y fermer toutes les églises. A cause de cette oppression coloniale, le judaïsme kabyle ne se manifeste que chez des éléments expatriés en Occident.

Histoire : de la résistance au rêve d’indépendance

L’histoire de la Kabylie est celle d’un peuple dont l’organisation confédérale est attestée depuis au moins le 3e siècle de notre ère, à travers notamment les Quinquegentiens. Elle est caractérisée par une résistance permanente aux tentatives d’invasions étrangères. Dès l’Antiquité, ses habitants ont dû lutter contre la domination romaine, vandale, byzantine et arabe. Ils ont toujours su préserver leur identité et leurs coutumes au fil des siècles. A partir du 16e siècle, la conquête ottomane d’Alger a vu la Kabylie conserver son indépendance.

C’est la colonisation française (1830-1962) qui y a marqué un tournant, en réussissant militairement à faire d’un pays kabyle une région d’Algérie. La Kabylie, farouchement opposée à la perte de sa souveraineté, a été l’un des foyers les plus actifs contre le colonialisme. L’insurrection de 1871, menée par le Roi Agellid Amuqran (Mokrani) et Cheikh Aheddad, est un épisode emblématique de cette lutte. Malgré la défaite, cette révolte a consolidé l’identité kabyle et a renforcé le sentiment d’appartenance à un peuple distinct.

Durant la guerre d’Algérie (1954-1962), la Kabylie a joué un rôle majeur. Elle a fourni des cadres au FLN (Abane, Krim Belkacem, Aït Ahmed, Bitat…) et des combattants à l’Armée de Libération Nationale (ALN), à l’image du Colonel Amirouche, figure mythique de la résistance. Néanmoins, l’indépendance a engendré des désillusions. Dès son installation par Ben Bella, le gouvernement algérien a cherché à effacer l’identité, la langue et la culture kabyle.

Culture : un héritage berbère vivant

La culture kabyle est d’une richesse immense ; elle est transmise oralement de génération en génération et la langue kabyle (taqvaylit) demeure le pilier de son identité. D’origine berbère ou amazighe, elle n’a accédé à l’écriture que depuis environ un siècle, avec notamment Said Boulifa, Belaid At Ali et les missionnaires chrétiens de la colonisation qui ont constitué, des années durant, le Fichier de Documentation Berbère (FDB) centralisé à Larvaa Nat Yiraten.

La littérature orale était composée de deux importantes branches, le conte et la poésie. Le chercheur allemand Leo Frobenius avait recueilli pas moins de trois gros volumes de ces contes, tout comme Adolphe Hanotau (1868), puis Mouloud Mammeri, qui ont sauvé de nombreux poèmes anciens. Ce dernier nous a surtout restitué les poèmes kabyles anciens, les Isefra de Si Mohand et la sagesse de Ccix Mohand Oulhocine du 19e Siècle.

La littérature kabyle a ensuite été francophone, représentation notamment par Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Malek Ouary, Ibaazizen, Taos Amrouche et son frère Jean, Malek Haddad Tahar Djaout, Tahar Oussedidk, Adli, Ouahioune… Aujourd’hui, le romancier le plus en vue est Karim Akouche.

Il a fallu attendre 1976 pour voir le premier roman écrit en Kabyle, Asfel de Rachid Alliche. Depuis, le romancier le plus constant est sans conteste Amar Mezdad.

L’artisanat est un autre aspect fondamental de la culture kabyle. La poterie, les bijoux en argent, le tissage et la broderie sont des expressions de la créativité kabyle. Les bijoux en argent, en particulier, sont célèbres pour leurs motifs géométriques et leurs couleurs vives.

La musique et la poésie tiennent une place primordiale. Elles sont le reflet de l’âme kabyle. La chanson kabyle, portée par des artistes de très grande qualité, est un puissant vecteur d’expression politique et sociale. La poésie, souvent chantée, est un moyen de raconter l’histoire, de célébrer l’amour et la nature, ou de dénoncer l’injustice.

Politique : la quête d’autonomie et les revendications identitaires

Depuis l’avènement de l’Algérie post-française, les relations entre la Kabylie et le pouvoir algérien sont tendues. Un conflit armé a opposé les deux entités de 1963 à 1965. Après l’échec de cette rébellion, la question de la reconnaissance de la langue et de la culture berbères était, jusqu’en 2001, au cœur des revendications kabyles. Les événements du Printemps berbère de 1980, où des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour exiger la reconnaissance de leur identité, ont marqué le passage de la Kabylie d’une lutte armée à un combat politique. L’année scolaire 1994-1995 était boycottée par le peuple kabyle pour arracher la reconnaissance de sa berbérité.

Le Printemps noir de 2001 a été une période de violence et de répression. Après la mort d’un jeune lycéen, Massinissa Guermah dans une gendarmerie, des manifestations massives ont éclaté en Kabylie. La répression a été brutale, faisant plus de 120 morts. Cet événement a renforcé le sentiment de marginalisation et a accentué la rupture avec l’état algérien.

Face à ces tensions, la volonté d’indépendance s’est manifestée à travers l’émergence de mouvements politiques, tels que le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) qui milite pour l’indépendance du pays kabyle. Le MAK a pris de l’ampleur en Kabylie et dans la diaspora, organisant des manifestations et des actions symboliques pour promouvoir son projet d’état kabyle.

Cette évolution a provoqué une panique chez les tenants du régime militaire qui ont décidé de classer arbitrairement le mouvement pacifique qu’est le MAK en tant qu’organisation terroriste.

Depuis août 2021, une répression sans précédent s’est abattue sur la Kabylie et plus de 13.000 arrestations ont été opérées dans les rangs kabyles, suivies souvent de tortures et de condamnations arbitraires dont 43 à mort.

Cette violence a fini par convaincre le reste des Kabyles que seule l’indépendance peut garantir leur survie.

Malgré les difficultés, la Kabylie continue de se battre pacifiquement pour préserver son identité unique et son droit à l’autodétermination.